la irónica

Aquí la revolución ya está hecha

a

a

¡Calvinismo o muerte!

a

a

La hora de los sueños

Verán ustedes: cuando yo era pequeñita y no sabía de qué iba eso de la especie en extinción, alimentaba la fantasía del espionaje autodidacta. A saber: cada vez que en las noticias se hablaba de algún desaguisado con bomba (y se hablaba mucho: eran los años 80), yo me imaginaba vestida de Catwoman, escalando alguna tapia y llegando a la presencia de quienes quiera que fuese para montar una escena de revancha tarantiniana. Sé que proponer a Gatúbela como versión infantil de los GAL es ingenuamente kitsch, pero qué quieren: yo tenía 10 añicos, nunca había oído hablar de este señor y, en definitiva, no es fácil ser hija del extrarradio barcelonés, La bola de cristal y María de la O.

El tiempo ha pasado. Mucho. Suficiente como para comprobar aquello de la Matute: que los adultos venimos a ser un triste sucedáneo del niño que fuimos. Y sin embargo.

Sin embargo, conseguí hacerme con un oficio bajo el que poder disimular (y he disimulado mucho y con vileza, como Pedro) todas mis tendencias subversivas: la de payasa, la de irónica caléndula, la de niña contraterrorista. O séase: soy profesora de literatura. Española, para más inri. Como las esporas que aguardan en el desierto de Atacama a que lleguen las lluvias para poder florecer, yo esperaba mantener bajo mínimos las constantes vitales de mi acobardada iconoclastia mientras venían tiempos mejores. Entretanto, el gotero de los libros (por ejemplo) me iría alimentando por vía intravenosa. Pues les digo: ayer llovió. Ayer llovió, y un brote verde aventuró algunas hojitas en mi páramo cerebral. Ayer mis alumnos llegaron hasta la mesa del despacho para preguntarme dónde estaban los intelectuales en tiempos de penuria. No los últimos restos del naufragio postmoderno, no: los intelectuales. Un Zola, un Unamuno, un Ortega. Y decían, bueno, por lo menos quedáis vosotros, y me señalaban tendiendo el brazo, a mí, a la tierna modistilla de periferia que juega a malabares con cuatro conceptuelos literarios. Ay, el efecto tarima.

Pero lo maravilloso de las conversaciones es que pueden entrar en estado de gracia, y entonces, como en buena obra de arte, improvisada y milagrosa, sobreviene la epifanía. Sí, señoras y señores, yo, ayer, hablando con mis alumnos, entre alusiones a la horchata que corre por las venas de los postadolescentes españoles y los comentarios sobre la que se nos viene encima, tuve una revelación: nosotros no necesitamos un intelectual; lo que nosotros necesitamos es un grupo terrorista. Que sí, que sí: me han oído bien. Un grupo terrorista. Un grupo de escogidos a imagen y semejanza del Solitario, que con método, disciplina y sobre todo intuición estética, sean capaces de anotar los nombres adecuados, seguirlos hasta sus islas privadas, secuestrarlos y reconvertirlos profesionalmente para que trabajen en esa región de China tan rica en anecdotario manchesteriano (y propongo esta variante del tiro en la cabeza porque además de ser hija de Maria de la O, de niña rezaba el Jesusito de mi vida, y sigo lamentablemente presa del no matarás).

Ha llegado la hora de hacer realidad los sueños infantiles. Se busca urgentemente coacher, digo jardinero, que me cierre la boca y me convierta en emprendedora.

Lope

a

Pobre bloguito mío, entre peñascos roto. Sin velas, desvelado, y entre las olas solo.

a

Ave María purísima...

S.: --... sin pecado concebida.

G.: --Buenos días, Padre.

S.: --Buenos días, hija.

G.: --Padre..., he pecado.

S.: --Aham... Dime, hija, dime.

G.: --...

S.: --...

G.: --He practicado el voto útil, Padre.

S.: --Pero hija mía...

G.: --Sí, Padre.

S.: --Con la que está cayendo...

G.: --Lo sé, Padre...

S.: -- ¿No pensaste en nuestro Señor, que tanto ha sufrido por nosotros?

G.: --Es verdad, Padre, es verdad...

S.: --...

G.: --... pero es que, Padre, yo...; yo por no ver a los infieles contentos, cualquier cosa.

S.: --¡Pero hija mía! ¡Si esos aun han ganado escaños!

G.: --Ya, Padre, ya. Pero es que también estaba el matrimonio gay, y la ley de dependencia, y la memoria histórica, y las promesas de subir los salarios mínimos, y las de mejorar las pensiones no contributivas... Y admítamelo, Padre: mentar a los muertos en vano es como para encenderla a una, no me diga que no. Y más cuando el interpelado pone ojitos tiernos en el debate... Me cegué, Padre, me cegué.

S.: --Ah, hija mía... El maligno nos engaña de muchos modos...

G.: --Sí, Padre.

S.: --¿Te arrepientes, hija?

G.: --No sé, Padre, no sé...

S.: --Hija mía: Dios siempre perdona; pero tiene que haber por tu parte un acto de sincera contrición...

G.: --Sí, Padre.

S.: --Anda hija, anda, reflexiona sobre lo que has hecho, canta 3 Internacionales y no vuelvas a leer ningún foro en la prensa.

G.: --Sí, Padre.

S.: --Ego te absolvo in Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

G.: --Amén.

S.: --Ve en paz, hija mía.

G.: --Uf...

Nulla dies sine linea

Pero qué abandonada me tengo, por Dios. Si ya lo decía Freud: sexo y cultura... (hasta la sepultura, ¡ja, ja!).

No, de veras, pongámonos serios. Con la de cosas que se me ocurren y que dejo por ahí tiradas, sin concederles más que un breve rumiar desidioso. Y con la de dibujitos de Gurb que no he comentado todavía.

No sé si como Apeles (y menos ahora que tengo que dedicarme a esta elucubración teórica sobre Adán y Eva, la novela española y la mare que els va parir a tots; quién me mandaba a mí encargarme de este rollo en plena crisis vocacional, si yo lo que quiero ser es jardinera), pero igual que he vuelto a regar las plantas de la ventana, habrá que tomar alguna medida drástica para que vuelva a fructificar con abundancia este parterre.

A partir de hoy, abstinencia.

A 9 de julio...

... y sin vender una escoba. Si me descuido, hasta se me olvida cómo entrar en el administrador de este bicho.

Lo peor es que después de tanto tiempo, tocaría un post largo y socarrón, como siempre que he perdido ligeramente el oremus; pero a decir verdad, mi cabeza está tan empantanada que no sé si podré sacar algo en claro del cenagal (Marina: para encontrar algo no queda más remedio que meter los pies en el barro, siempre con el riesgo de que lo único que obtengas sea fango). Entre mi enorme capacidad para la procrastinación (otra marinada), mi pereza irreductible y mi miedo a no poder enhebrar los fragmentos con una puntada que sea tan ágil como suficientemente caótica y secretamente ordenada, me he pasado dos horas (si no días) deambulando por casa (si no por esta Barcelona de nuestras servidumbres) para ramonear inútilmente mis penas antes de atreverme con la vuelta al blog. En fin, más me hubiese valido irme a la playa o comenzar a releer Castilla, sacarme de las arenas movedizas tirando de mi propia coleta (el barón de Münchhausen dixit) y escapar a la desidia --viscosa y tentacular cual monstruo del pantano-- a la que me he abandonado tras acabar los exámenes. Porque sea a causa de una arraigada y tortuosa culpabilidad del becario (todo profesor no es más que un pequeño y atemorizado becario que sigue alimentando en algún rincón de sí mismo el pánico que le acometiera cuando entró por primera vez en el despacho de su director de tesis: sí, incluso Dios), sea porque la ociosidad conduce indefectiblemente a la melancolía (esto me pasa por tomarme a pecho a Robert Burton), mi veraniego estar sin hacer nada desemboca casi siempre en tormentas mentales donde cualquier pequeñez alcanza la condición de rayo que me parta en dos: apunté con mi piedra, mas yo misma fue todo lo que cayó. Es por eso que mi loquera, después de alinearme los chakras --acepto ser el objeto de su ciencia mágica con dosis iguales de curiosidad, escepticismo y asombro--, me pone como deberes planear por completo la temporada 2007-2008.

Lo cual me recuerda que cuando era niña y los proyectos surgían comodamente del colegio, todo era más fácil. También yo estaba más entera y parecía poseer un centro firmemente prendido a sus solos placeres: tebeos, tebeos y libros de texto; no hubo otra edad en la que tan perfectamente y con indiferencia absoluta de todo lo demás, un tebeo y yo formásemos un universo suficiente (así fue como conocí la jouissance del texto, mal que les pese a Harold Bloom y a George Steiner). Ocurre, además, que soy como el asno de Buridán, y que en cuanto decido preparar las sesiones para el curso de Doctores, recuerdo que también podría seguir la abandonada lectura de Alejandra Pizarnik --por no hablar de mi pobre e intrincado Celan, de Cernuda, de la Dickinson, de Hierro, de Juan Ramón--, o emprender la de Ana Karenina, o modificar el programa de Literatura III y darle unos toquecitos por aquí y por allá, o meterme en el Archivo Histórico y someterme a su tortuoso sentido de la biblioteconomía con el objeto de reunir los materiales necesarios para el congreso de noviembre (dudo que el fin justifique los sacrificados medios), o regar mis irregularmente cuidadas plantas, o comprar un plano de París y comenzar a trazar itinerarios con tanta minuciosidad y expectativa como cuando preparé mi viaje a Lisboa, o darme de baja en la piscina (primer premio a la estupidez: hace un año y medio que pago y no voy), o llevar a arreglar los pantalones, o escribir un post, o volver a montar, lijar y guardar esas cajitas con las que a veces (y todavía) me entretengo, o incluso --ábrase la tierra, estremézcanse mis medulillas-- librarme definitivamente de la tesis (grandes carcajadas entre el auditorio). De modo que al final no hago ninguna de esas cosas, y la voluntad me acaba por abocar al primer capricho dulcemente improductivo que se pone a su alcance (el viernes por la mañana en casa de M. me leí todos los chistes de Humor de combate).

Pero me voy por las ramas (y no, dos semanas de navegación inmoderada no pueden quedar impunes: comienzo a ser presa de una adicción internáutica que amenaza con acabar para siempre con las pobres ruinas de mi atención). Hablaba de puntada ágil, de ritmo, de vértigo, de un totum revolutum sabio como enumeración caótica en prosa barroca (a mí que me fascinaban las de Borges, y resulta que las de Robert Burton no tienen nada que envidiarle), de un texto con masa gravitatoria, capaz de atrapar en su órbita --precaria y extraviada y descompuesta-- el cúmulo de sucesos que han llenado este último mes y poco. Siempre me ha producido perplejidad el modo promiscuo y abigarrado en que los hechos, las lecturas y los sueños tienen lugar, y la dificultad de este juego probablemente inútil (pero tan aliviador, ya lo decía Onetti) radica precisamente en eso, en perpetrar el inventario sin el pudor al que ni los mismos hechos se atienen. La dificultad, también, es que como una se escantille, puede acabar adoptando el alegre desparpajo con que los telediarios pasan de la noticia sobre el atentado a la sonriente presentación de los deportes, cuando no a Ariel lava más blanco y a su momento All-Bran de felicidad intestinal. Y no obstante, de qué otra manera salvar los restos cuando ya lo son, cuando no poseen aquella integridad que les daba el presente y que los hacía merecedores de una mirada que no se les concedió (la pereza, en ese caso, fue pecado capital). No hay más remedio entonces que encomendarse al tono y embridar con él la perorata. Cómo imantar si no al mismo párrafo las clases de samba (es como si desapareciera, o como me secreteó un día V., la danza es cosa de dioses), los obligados vaivenes de Gurb en su puesto de trabajo (histeria, pisotón y compañía: pero ahora se va a enterar el planeta, que eso sí es autoridad, y no lo que yo ejerzo durante las revisiones de exámenes), el dickinsoniano modo de acertar como un dardo y al mismo tiempo con tanto silencio en el el minuto 13, y sin solución de continuidad --chirriando al rozarse con los brotes nuevos de mi Zygocactus: cómo, cómo pueden ocurrir esas dos mismas cosas en el mismo mundo-- la muerte del padre de N. (como si la vida hubiese decidido acabar pronto y mal con la sucesión de pérdidas a la que todos estamos sometidos), o esas terribles fotos de los esclavos liberados en China (de qué modo encantadoramente cíclico ve el neoliberalismo repetirse la Historia: el exabrupto amargo de Léon Bloy según el cual los negocios son el único esplendor al que debemos sacrificar la vida --y, sobre todo, la vida de los otros vuelve desde el Manchester decimonónico para iluminar el Shanxi del siglo XXI, paradigma completo del progreso cual mandala en que se compendia todo el universo capitalista; el dinero decide limpiamente (non olet) qué países van a reequilibrar los costes de producción de Occidente, y las sucias consecuencias estigmatizan el cuerpo del otro, y además les organiza el chiringuito el hijo de un comunista, oh milagro de conversión religiosa, es cierto entonces que acabó la Historia, alabado sea el Señor). Pero hay más: el chinche vociferoz con su monotema, su anatema y su dilema (uys, perdón, se nos olvidó que nosotros tenemos un Yakolev en la trastienda), los irritantes cambios de temperatura de este julio en que no acaba de estallar el calor insoportable que nos han anunciado (a estas alturas del concierto ya debería saber que a los meteorólogos, ni caso), la sorda iracundia que me provoca esa oda a la irregularidad y el despiporre que todos los días decide elevar TMB por encima del subsuelo (he aquí el vínculo entre la nostalgia del cielo, el transporte público y la psicopatía en las sociedades contemporáneas), el contumaz --e irreductible a indiferencia-- deseo de mi madre de compartir conmigo sus múltiples intereses decorativos y cosméticos, la cortina de la habitación de M. columpiada a los compases de la luz y el aire, la diferencia de graduación entre mi termostato natural y el de mis padres (aquí estoy, sometida al leve frío del aire acondicionado), don Fito Corleone --a veces las conversaciones llegan a un estado de gracia, y entonces baja el Verbo sobre las cabezas de los conversadores y en el Verbo se halla la risa--, el mimo solícito, tierno y gatuso de Gurb, la contumaz insistencia del PSOE por perseverar en el Mal, las quimios de A., que atrinchera su reserva tras la Playstation para desplegar disimuladamente sus antenas desde la galaxia Rogue y atender a todo lo que no parece atender en un lejano hospital de la Tierra, y la espalda de M., arena que ondea bajo cada respiración, territorio tan cálido hallado en la travesía del sueño, o cómo decir lo que los dedos saben.

En fin.

Quizá, de todas maneras, rescatar aquí los retazos sea tan pecado capital como no hacerlo (vanidad de vanidades: todo es vanidad y persecución del viento); pero como la máquina infernal no descansa, y si no trabaja para componer, lo hace para destruir, mejor echar mano de Burton y darle material a su jugueteo voraz con el mundo, no sea que de otro modo acabe abocada a una de mis murrias. Escribo sobre la melancolía para estar ocupado en la manera de evitar la melancolía: Onetti también conocía esa clase de juego, y como decía el psicoanalista, el niño juega en espera de la madre, el hombre juega en espera de Dios; así que no me sustraigo a mi naturaleza, y en tanto llega el sentido (de cuya falta alertaba el aparatito científico mágico de L.), me dedico a entretener los días con un poco de verborrea.

Con eso, o con otro tanto de Bebel, que me cierra los ojos y me acalla las voces.

Superiores

Pues claro: ¿quién lo duda? Cualquier ser vivo que para permanecer sobre el globo haya logrado evitar el farragoso equívoco de la cultura es evolutivamente superior al hombre. Si ya lo decía Larra...

Surrealismo popular

a

Cuando veo a mi madre con la oreja pegada a una concha --intenta escuchar el rumor del mar-- donde hunde su base un crucifijo con Cristo incluido, me digo que sin duda Lautréamont y Duchamp descubrieron la sopa de ajo.

a

Totum revolutum

Lorenzo Goñi, La Celestina

Hace una semana que llevo puesta una pulserita en la muñeca derecha. Es de plata, lo más fina posible (pretendía ser imperceptible), lo más discreto que encontré con la idea de no notarla demasiado --no me gusta llevar pulseras ni anillos, tolero ciertos colgantes (algunos me chiflan) y me encanta combinar el color de los pendientes con el de la ropa)--; pero el caso es que mi loquera (ahora es una loquera, y privada, 80 del ala por visita) me la ha hecho comprar para anclarme (indócil cerebro vacilante cuyas decisiones se dispersan a la menor ventolera). Junto con los oligoelementos, la Onagra, la jalea real y la levadura de cerveza que me recetó la dietista, el jabón y la crema para los párpados, y las flores de Bach --flores para la depresión, flores para el bloqueo mental, flores para la paranoya-- es lo último que ha entrado en mi tan insólito como cada vez mejor aprovisionado laboratorio de la vieja Celestina. De veras: comienzo a creer que mi acúmulo de pócimas, variado y peregrino, fraccionario y aspirante a la totalidad, no tiene ya nada que envidiarle a la cueva de la puta vieja, escombrera de todas las ansiedades humanas, primer collage (llámenlo enumeración caótica, y además preborgiana) de la literatura española, primer lugar en que el mundo se resume amontonando sus fragmentos y proponiendo la abigarrada, estrafalaria y esotérica imagen resultante como única poción aliviadora. (Desbarro y me pongo barroca: perdón; mi vecina me asedia una y otra vez con un disco de Bebe.)

(--Pero dime que el frío no te arredra --dice--. Prométeme que no dejarás de venir por el frío.)

Decía que me entretengo mucho con todos esos potecitos de cristal, sobre todo por las mañanas: con las ampollas, con los extractos liofilizados, con las grageas (de todo eso poseo), con las gasas desechables y los sortilegios ("yo, G., tengo derecho a", "yo, G., no debo hacer esto o lo otro"), vertiendo la dosis medida de White Chestnut bajo la lengua, pronunciando palabras y esgrimiendo cuentagotas con los que pretendo llegar a ese paraje donde crezco y me consumo y vuelvo a crecer sin que yo lo vea ni lo oiga (perdón: sigue sonando Bebe). Algo sucede en algún lugar apartado que me atañe íntimamente y que deja los restos de su estallido --floración de metralla-- en este otro margen donde también me encuentro. "Es cuestión de destruir hábitos --dice Lena--, lo que no hagas en 21 días ya no lo harás más." Ah, bueno, vale.

(--Por qué no me traes un esqueje de tu planta --dice--. Esa que florece una vez al año --dice--. De la que me enviaste las fotos.)

De todos modos, la frivolidad es benéfica. Regar las plantas, despejar el escritorio, ver el cuarto ordenado, contar las gotas de Hornbeam. Más que benéfica: la frivolidad nos salva (gran frase antinihilista y antimisógina, solo que no es mía, se la robo a Yasmina Reza, a quien todo el mundo debería leer --especialmente M., porque de ahí proceden sus principales defectos-- para enterarse de una buena vez de que es despreciable una inteligencia que no nos asiste a la hora del dolor: dónde estaba Spinoza cuando Deleuze se tiró por la ventana). Por ese motivo, por la condición habitable de la frivolidad, sigo jugando a la homeopatía, viendo Los hombres de Paco y hablando en un particular glíglico charnegocatalán con Gurb. Por ese motivo una de mis felicidades es no tener ya los libros y los papeles amontonados sobre la mesa y disponer de una pared entera para ellos. Por eso me desasosiega profundamente --debo de ser conservadora a la manera del ínclito-- tener que andar a salto de mata entre la preparación de las clases, las averías del metro, mi casa y la ventana de M. Porque ahora tengo un ventanal magnífico sobre un patio de Gracia que ya lo hubieran querido para sí Baudelaire de noche y el postcubismo de día, y desde ahí he descubierto las tentativas frágiles a las que se entrega el color cuando las cosas están recién aparecidas a las 8 de la mañana. (Sospecho que solo voy a ver a M. a causa de esa posición clandestina que sobre la desnudez del mundo privilegia su alféizar. M. también lo sospecha, y por eso le preocupa que vayan a edificar frente a su ventana algún engendro que transtorne la caída de la luz. Aunque si he de reconocer el oscuro propósito, la verdad es que sigo yendo porque me he enfrascado en el riguroso y sediento estudio de la navegación de los cuerpos --qué estrella polar imprimirá su rumbo en lo más apretado de la carne-- durante el sueño).

Y además esa manera de no leer para la sorpresa, sino sumergiéndose en un bosque del que se quieren conocer todos los claros y todas las trampas.

Por eso, también --lo digo por primera vez desde hace milenios--, escribo. Sí, escribo, aunque en el sentido que vale la pena bien pudiera decirse que no. Por eso, porque la frivolidad me salva, porque sigo jugando a las brujas y resistiendo a la extinción de los glíglicos, porque reúno aquí como sea posible --con tan poca inteligencia, a poder ser-- los despojos de la última voladura, porque acopio en este lugar de lo que digo los restos con los que he de componer la figura nueva e insensata, estrambótica y múltiple y diversa, rota y aspirante con imprudencia al arreglo, que los mismos escombros me permitan. Al fin y al cabo, no tiene más coherencia ni menos conexiones con el desequilibrio una ordenada sentencia judicial.

Y esto, sin Hornbeam.

a

La princesa está triste...

a

... ¿qué tendrá la princesa?

¡¡¡Pues un puñetero servidor de correo atragantado!!!

Si cuando yo digo lo del enano cabezón...

a

Dies irae

Hay un episodio de los Simpson en que, sometido Homer al ejercicio de sofrenar sus accesos de ira, comienzan a salirle bultitos en la base del cuello que, según va cayendo en las trampas tendidas por Bart para que la rabia del padre se manifieste en todo su esplendor, acaban extendiéndosele por todo el cuerpo. Pues bien: liberada ya del artículo sobre la Biblia en el Modernismo hispánico --esas veintipico páginas llenas de soluciones de continuidad, saltos temporales e intuiciones mal comprobadas que componen hermoso y peregrino pastiche abigarrado--, liberada ya de la sujeción a raciocinio y procurando evitar las somatizaciones de las que el pobre Homer es víctima en el susodicho capítulo, liberada de cautelas, miramientos y negociaciones con la realidad, DESÁTESE LA IRA. (Cuidado: salpica.)

¿Por dónde comenzar, sin embargo? ¿Por las barreras de salida del metro que sistemáticamente se cierran sobre uno mismo porque la célula fotoeléctrica ha decidido llevar a cabo una campaña para la extinción del barcelonés medio? ¿Por la señora de edad con rodilla dificultosamente articulable que desearía machacarte con su muleta porque --ah el egoísmo de los torremarfileños-- ibas contemplando la locura del tráfico bajo la ventanilla en lugar de llevar registro exacto de los pasajeros que accedían al autobús y percatarte de que ella --que suenen las fanfarrias-- subía y pasaba junto a tu asiento? ¿Por el crecimiento incontrolado del volumen de papel que se acumula entre las paredes de mi casa agotadas ya todas las posibilidades de almacenamiento racional de bibliografía? Oh sí, oh sí; podría comenzar por la prodigiosa creatividad con que el cerebro maquiavélico que tengo por ordenador de mesa inventa cada día nuevas incompatibilidades, requisitos de funcionamiento, alarmas y métodos de protección --salve, Antivirus, los que van a enloquecer te saludan-- que convierten una operación de minutos en delicioso entretenimiento para toda la tarde. O por la obstinación con que entre finales de mayo y principios de junio las temperaturas bajan y el fresquito corre rumboso tras esa semana de inflamación tórrida que te ha hecho tomar la decisión de depilarte para llevar vestido nuevo. O por el tino con que durante el concierto de Santiago Auserón el azar coloca en tu campo visual unas magníficas, imponentes, soberbias rastas que todo lo llenan, todo lo ocupan, todo lo eclipsan, ah oscilación hipnótica de la cabeza ondulante al ritmo de la música, oh desaparición del mundo, ya todo cabeza, oh transformación de la melodía, el cantante y los focos, transformación de la existencia toda en cabeza serpenteante.

Podría comenzar por cualquiera de esas minucias.

Pero no.

Ah no.

(Dama pequeñísima / moradora en el corazón de un pájaro / sale al alba a pronunciar una sílaba / NO.)

Voy a empezar por unas cuantas palabras. (Siempre se trata de ellas, ¿no es cierto?). Unas pocas palabras, apenas dos frases. Sí: por ahí voy a empezar. "Pensé que ya había acabado todo sufrimiento", dice. Oh sí, eso dice, señoras y señores, eso es capaz de decir, y no termina ahí la osadía de su genio, no, porque un poco más adelante añade: "Han pasado ya algunos meses". Eso dice esta imaginación privilegiada con su capacidad inaudita para la empatía. Pero por Dios. Pero por Dios. Por Dios santo. Estoy atónita. ¿Pero por quién me has tomado? ¡Yo puedo sufrir infinitamente, querido mío! ¡Puedo sufrir durante períodos que sobrecogerían a cualquier inteligencia humana! ¡Es un don que tengo, querido mío! ¡Sufrir lo indecible más allá del poder mitigador del tiempo! ¡Yo trabajo y trabajo y trabajo con denuedo para contrarrestar la conspiración de lo fugaz y tú me dices "han pasado ya algunos meses"! Oh Dios, estoy estupefacta.

Mi pequeño señor mellevasdelamierdalagloria pero noeraesto, mi pequeño señor eresparamícomountesoro pero noeraesto, mi pequeño pirómano arrepentido, siempre el mismo y siempre distinto, marioneta repetida para cumplimiento del eterno retorno: yo no soy un juguete del tiempo ("no era una de esas criaturas que se convierten en juguete del tiempo. Para ella él había muerto apenas ayer"). Yo no funciono a golpe de días. Necesito, por el contrario y por extraño que parezca, un poco de sentido. Es decir, yo quería mi NO. Yo quería mi NO diáfano, mi NO transparente, mi NO claro y tajante y preciso. Lo menos que se le pide a un cirujano es que haga una incisión limpia, y yo quería mi golpe seco y liberador. Pero en lugar de eso se me dio un puedesesperar. Lo obtuso de mi mente no llega a tanto como para no contemplar la posibilidad de que esa petición inicial no pudiera convertirse en muy otra cosa. El problema, sin embargo, es que nadie se molestó en avisarme de que ese cambio se había producido. Que sí, que sí. Que existen, por supuesto, los sobrentendidos. Claro, el sobrentendido. Gran invento, el sobrentendido. Esa dejación de responsabilidades que permite el sobrentendido. Ese ahorro de energía verbal, esa comodidad del silencio. Esa pereza moral, ese modo de dejar a los demás el trabajo que le corresponde a uno mismo, de dejar que sean los otros los que tengan que decirse las palabras que nosotros deberíamos haber pronunciado. Lo que ocurre es que yo no trabajo por nadie. No me da la gana. No me da la gana de trabajar por nadie ni de dar nada por sabido ni de entender lo que no se ha dicho. Hasta ahí llega lo obtuso de mi mente. Así que exigí mi NO limpio y liberador. Y tú me lo diste, obviamente, qué remedio te quedaba ya puesto el NO ante ti nada más que para que lo cogieses y lo pronunciases. Pero no sin antes haberme dado unos cuantos consejos sobre lo que debería hacer con mi vida; no sin constatar la anomalía que mi comportamiento constituye, puesto que "han pasado ya algunos meses".

Perfecto: yo soy una anomalía, eso es algo respecto a lo que la certidumbre crece conforme pasan los años. Yo soy una anomalía. ¿Pero y tú? ¿Es que acaso no tienes memoria? ¿Acaso no tienes cuerpo? ¿Un lugar donde quede la huella de algo? Y como conozco la respuesta, todavía entiendo menos que me digas "han pasado ya algunos meses". Tú precisamente. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? ¿Como puedes decirlo a no ser que sea pura retórica lo que cuentas de ti mismo? ¿O qué? ¿El estrago del tiempo solo es para ti? La verdad, yo no sé de qué coño les sirve a algunos tanta literatura. Al próximo mendrugo que me venga hablando de poesía, de cine o de Rothko, al próximo que me venga enarbolando cualquier cosa que huela a cultura como marca registrada de su sensibilidad exquisita y por tanto como valor de cambio en el mercadeo sexual (pero qué razón tiene Joe Sacco, joder, y por cierto, para los que se guían a través de este blog por mis inclinaciones en lo que a materia de cómic se refiere: si te gustó Spiegelman, échale un vistazo a este tío), al próximo que me venga con esas, digo, lo cuelgo del palo mayor.

Y sí, soy una anomalía. Soy una anomalía ambulante, un elemento peligroso que esta sociedad de partículas elementales hace bien en mantener bajo tratamiento psiquiátrico. Soy una anomalía: para escándalo de tibios, puedo enamorarme de ustedes con tan solo oírles respirar, y no les quepa duda de que lo haré porque puedo; de modo que aléjense de mí, pues si tuviera rabo y cuernos y echase fuego por la boca no sería más temible. Háganme caso: soy un ínclito miembro de las MAD, una terrorista sentimental ante cuyas primeras efusiones ustedes deberían huir despavoridos. Y todos los demás son muy razonables. Desde luego, no hay frase más razonable que la de "han pasado ya algunos meses". Ay, pero con lo poco convencional, con lo original que tú eres, mi pequeño tamborilero de grupo anorcosatánico, y me sales con una frase que podría ponerse al mismo nivel de sensatez que aquello otro de "no se puede ir por la vida a pecho descubierto" o "Repsol ha subido dos enteros". Muy bien, son todos ustedes muy razonables: para ustedes la razón. Pero eso sí, háganme un favor, ¿quieren? Una sola concesión a la locura, ¿podrán? Cuando yo los asalte con ese fenómeno absurdo e inconcebible, esa aberración mental por la que me enamoro de ustedes, cuando les venga con ese trabajo inútil de quererles que ustedes no necesitan, cuando eso suceda, sigan siendo razonables, hagan gala de su racionalidad intacta, conserven su sangre fría y digan NO. No añadan nada más, no se sientan culpables, no quieran quedar bien, no manchen la pureza lógica de su negativa con esa institución anquilosada e inservible de la caballerosidad. Sean auténticos. No digan "eres lo mejor que me ha pasado en la vida y por lo tanto no" o "eres fascinante y por lo tanto no" o "me gustas tanto que por lo tanto no". No me hagan llegar a la conclusión a todas luces irrisoria --aunque debo pensar que razonable, puesto que de seres tan razonables procede-- de que soy el ser más glorioso que pisa el suelo y que por lo tanto no pueden ustedes enamorarse de mí. Porque basta con la segunda cláusula de la consecutiva. Admítanlo ustedes sin ambages: no lo están, no pueden estarlo (no busquen explicaciones para eso: soy una anomalía, ¿recuerdan?), y esa sola negación, sola y sobria y parca y descastada será más comprensible que cualquier paño caliente destinado a hacerme bucear sin fin en las profundidades del contrasentido.

Resistid, pequeños pirómanos contritos. Resistid al desatino. No os dejéis llevar por mi locura.

Al fin y al cabo, el mundo va a seguir siendo de los tibios.

Nada cambia, pues, por concederme el capricho de un NO.

Rostros del miedo

Sobre platonismo y otros desvaríos del ELE

Sandro Botticelli, Retrato de un joven, c. 1480. National Gallery of Art, Washington

De Forges (no encuentro la viñeta):

--¿Profesión?

--Animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante.

--Todo eso no cabe.

--Pues ponga "profe de español", que es lo mismo.

***

Mi niño ha cumplido apenas 18 años. Tiene el pelo largo (por debajo de los hombros), negro, brillante, liso; la piel blanca; los ojos oscuros, grandes, un poco tristes. La boca..., ah por Dios, no hablemos de la boca. No le corresponde estar en mi grupo de visitas, sino en el de Laia; pero siempre viene con nosotros. Cuando nos detenemos a explicar algo, se coloca a mi derecha o justo frente a mí. Escucha con una ligera, casi tranquila avidez (tiene unas maneras serenas, elegantes, cadenciosas; su modo de responder a las preguntas o de formularlas parece responder al pulso interior de una música muy callada). De vez en cuando apunta algo de lo que digo en un cuadernito. Yo me lo comería, señoras y señores, confieso que siento un amor platónico por este niño que me busca al reunirse el grupo frente a Ciencia y caridad.

Al salir del museo, me acerco a Laia para despedirme. Se está haciendo fotos con los chicos de su grupo, y yo me despido también de ellos. Entonces mi niño me tiende la mano, estrecha la mía durante un instante más de lo que bastaría a los usos sociales --yo deliro, ya estoy instalada en mi propia versión de Lolita--, me agradece mucho mis explicaciones, me gana en mi terreno este encantador de serpientes, me echa el anzuelo en la vanidad y me desmonta la presencia de ánimo --soy ahora una niña arrobada-- este adolescente en que la seducción es un talento natural y casi afirmaría (cómo interpretar esa suave inteligencia de los ojos) que ejercido con ingenuidad.

Quién me iba a decir a mí que enseñando español iban a materializarse tan dulcemente mis lecturas de Steiner. Fuera yo griega, joé, y pudiera ejercer aquello del discipulazgo...

Noche de Carnaval

Después de comer, beber y bailar como correspondía a la hospitalidad de los que la acogieron, esta zíngara se encontró en la calle asumiendo verdaderamente los atributos de su nueva identidad: la noche quiso ponerse azarosa y epifánica, los caprichos de la suerte quisieron dejarla sin dinero, sin Visa, sin tarjeta de metro (que además estaba cerrado), sin llaves, sin móvil y sin amigos. Conservaba, eso sí, la máscara y la pandereta. Como los que no tienen soltura, tienen piernas, volvió caminando a su casa desde Gràcia: Lesseps, Travessera de Dalt (ah cómo echó de menos esa conversación pesada y encantadoramente monolítica que él solía darle, cómo hablaba sola con su fantasma y lo reprendía y lo consolaba), Ronda del Guinardó (qué extraña y qué ajena, como en un sueño con frío y cansancio del mundo, la vista de las torres Mapfre desde allí arriba), Avenida Mare de Déu de Montserrat, Passeig Maragall, Plaça Eivissa (ah benditos los lugares conocidos, bendito sea mi barrio, bendita sea mi calle).

Cuando llegó a su casa, besó la puerta. Se durmió a los cinco minutos de meterse en la cama.

Al día siguiente no tenía resaca.

La princesa está cursi

Rebeca Dautremer, portada de Princesas olvidadas y desconocidas (Edelvives, 2005)

Perdonadla, ay, pues está cursi. Recuperando aquel antiguo hallazgo que nació al calor de Van Gogh y José Antonio Marina (artista es aquel que hace que algo hermoso suceda), aspira a dejar alguna clase de huella luminosa en una existencia ajena que quizá no la necesite o que no sepa qué hacer con ella, y ante los ya clásicos obstáculos que se oponen a su empresa, se ha puesto cursi, pseudomística y trascendental (para suceder al marqués de Bradomín solo le falta ser católica y fea, aunque voces oiréis que no le nieguen alguna de esas cualidades). Además está releyendo De Profundis y los argumentos del encarcelado en Reading --no te ahorres ni un solo gramo de lucidez al enfrentar tus actos y los de los demás, pero aun así conserva tu amor como lo único que te salvará de la petrificación-- la están afirmando en el empeño ¿contra toda conveniencia? de no renunciar a su naturaleza: inversora en el vacío, derrochadora afectiva, nacida para la bancarrota emocional (si no fuese a perder, no habría triunfo, y todas esas sublimes zarandajas de Alan Pauls en El pasado que ella suscribe sin dudarlo).

Entretanto, la realidad en torno ha desaparecido --la fascinación es ese fenómeno por el cual un solo objeto ocupa el mundo entero--, y ante la canina persecución del fumador nacional en bares y patios universitarios (creo que fue Deleuze quien habló de microfascismos), ante las hordas enardecidas por una caricatura a la que los medios occidentales, con singular e incendiario oportunismo ideológico, están dando una importancia desorbitada (el discernimiento de aquello a lo que realmente es digno dedicarle la tala de un árbol para letra impresa ha sido relegado para siempre por la entrada gozosa en la pataleta colectiva (un niño defendería con igual orgullo por la libertad de expresión su derecho a sacar la lengua)), ante la boutade de esa progresía catalana que ha pasado de apropiarse mi defensa a casarse con el PP (más enfants terribilísimos pateando el suelo con su piececito: si ya lo decíamos ayer), ante esa transubstanciación por la que el snuff ha pasado de poseer una entidad mítica a corporeizarse cotidianamente en las pantallas del móvil adolescente, ante todo eso y la película de Michael Haneke --todavía queda alguien que sabe para qué desenmascaramientos emplear la libertad, la expresión y la lengua--, ella experimenta el apabullado desconcierto del que no comprende los signos por mucho que los repase una y otra vez.

Pues en efecto, tan solo es capaz de interpretar gestos pequeños y fenómenos poco rentables a los que atribuye sentidos peregrinos con la mirada de los exaltados: la luz, las flores, el sabor del café (por fin reincorporado a la vida para gloria de su paladar). Todo lo demás --el nuevo trabajo, el artículo sobre la Biblia en el Modernismo español, el curso de novela para el Col·legi de Doctors, la revista del Ayuntamiento, la fiesta de disfraces para la cual ya ha perdido hoy la oportunidad de comprar un antifaz granate-- pertenece a un reino extraño y desconocido. A pesar de que su psiquiatra ha querido ponerla sobre la pista de las otras cosas que también existen en su vida, ella sigue considerando que esas otras cosas poco le atañen, y con evidente peligro de enajenación y quiebra social --el único cabo que aun la mantiene fiablemente vinculada a la realidad es el cordón blanco de la caña de lomo, y es bueno que así sea--, se entrega únicamente al cultivo del reducto moral donde atesora unos afectos que de nada habrán de servirle cuando todo termine (pero Wilde, pero Wilde). Ah, más le valdría preparar las clases de español, seguir leyendo a Lozano Marco, buscar un piso donde vivir, poner una lavadora, atenerse a los requerimientos inexcusables de la supervivencia.

Pero en lugar de eso se pone cursi. Qué desperdicio. ¡Si se entregase siquiera a la poesía completa de Claudio Rodríguez!

Mi particular proceso

L’Arxiu Històric de Barcelona está comenzando ya a convertirse en la sucursal que el castillo kafkiano ha decidido abrir en mi vida. Soy consciente de que a estas alturas de la Historia humana y tras larga tradición conspirativa (sobre la que el lector interesado podrá documentarse en Miau, El proceso o Todos los nombres), la Administración ha conseguido constituirse en país flotante, paralelo, autónomo y eficientemente perturbador del buen tiempo; pero desde luego en lo mío con el Arxiu tiene que haber de por medio una maldición asiria o poco menos. El caso es que llevaba toda la semana posponiendo mi sesión de trabajo en el Arxiu (ya que tengo que ir en busca del DNI perdido, aprovecho para leer los artículos de la polémica sobre Silenci, me decía yo con desprevenido optimismo); de manera que al llegar el jueves, esos mecanismos de culpa ante la dejación del deber que tan rematadamente bien me inculcaron las monjitas en el colegio y que ya habían comenzado a hacer labor de zapa moral el martes, esos resortes, digo, terminaron por decidirme a poner los pies, la mochila y los papeles en la bendita Casa de l’Ardiaca.

L’Arxiu Històric de Barcelona está comenzando ya a convertirse en la sucursal que el castillo kafkiano ha decidido abrir en mi vida. Soy consciente de que a estas alturas de la Historia humana y tras larga tradición conspirativa (sobre la que el lector interesado podrá documentarse en Miau, El proceso o Todos los nombres), la Administración ha conseguido constituirse en país flotante, paralelo, autónomo y eficientemente perturbador del buen tiempo; pero desde luego en lo mío con el Arxiu tiene que haber de por medio una maldición asiria o poco menos. El caso es que llevaba toda la semana posponiendo mi sesión de trabajo en el Arxiu (ya que tengo que ir en busca del DNI perdido, aprovecho para leer los artículos de la polémica sobre Silenci, me decía yo con desprevenido optimismo); de manera que al llegar el jueves, esos mecanismos de culpa ante la dejación del deber que tan rematadamente bien me inculcaron las monjitas en el colegio y que ya habían comenzado a hacer labor de zapa moral el martes, esos resortes, digo, terminaron por decidirme a poner los pies, la mochila y los papeles en la bendita Casa de l’Ardiaca. Así pues, llegué al Arxiu, dejé mis cosas en taquilla, subí a la biblioteca, busqué las signaturas de La Publicidad, L’Esquella de la Torratxa y Catalònia, rellené las tres fichas correspondientes y se las entregué a la bibliotecaria. Pero ah, mi pequeña ingenua a merced de la normativa, ah mi dulce fervorosa de la sencillez, cómo esperabas un destino tan fácil, ¿no recordabas acaso que el Arxiu es un lugar al que se va para cumplimentar el mayor número de fichas posible? ¿Acaso no tuviste una vez que copiar los 50 y pico formularios que llevabas previamente preparados porque el sistema de papeletas había cambiado y no era posible acceder a las revistas sino entregando las nuevas? Ah mi tierna desmemoriada, no me digas que te sorprendió este jueves tener que volver a los registros para apuntar los números de microfilm, ni te duelas de que tuvieses que rellenar una ficha para todos y cada uno de los meses que querías consultar por mucho que después te los encontrases todos reunidos en el mismo rollo, ni te sientas potencial terrorista bibliográfica porque no te quisieran entregar los tres rollos a la vez; no, mi dolida en su simplicidad, no: he aquí el precio de tu imprevisión. Porque imprevisión fue también, no podrás negarlo, olvidar el forro polar necesario para permanecer más de un cuarto de hora en la Sala de Microfilms, e imprevisión fue sin duda no sospechar que las fechas que Joan Lluís Marfany consigna en la Història de la literatura catalana, t. VIII, pertenecen a una edición de tarde, motivo por el cual tuviste que entregarte a la grata labor de revisar tres meses enteros de La Publicidad, día por día, sin resultado alguno. Ah, mujer desprevenida no vale ni por media, y además sale de las instituciones públicas frustrada, exhausta, confundida y con ligeras ganas de matar a alguien: he aquí la inevitable relación entre candidez, burocracia y psicopatía en las sociedades postmodernas.

Epifanía, escatología

Paul Gauguin. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 1897. Oléo sobre lienzo. The Museum of Fine Arts, Boston.

Paul Gauguin. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 1897. Oléo sobre lienzo. The Museum of Fine Arts, Boston. A veces el sentido de la propia existencia se recompone ante nosotros en los momentos más insospechados (a pesar de lo que recen todas las psicoterapias al uso, comienzo a sospechar que solo de ese modo discontinuo y más o menos recurrente en que la imagen del mundo alcanza el inusitado equilibrio compositivo de cualquier cuadro de Gauguin puede uno intuir que quizá no todo es inútil). El caso es que hoy mi madre ha aceptado colocar en el comedor todos los libros que tengo de las colecciones Austral, Cátedra y Alianza, y yo me he sentido la mujer más dichosa sobre la Tierra (cada vez que alzo la vista a esa ringla de colorines formada por los volúmenes de Espasa-Calpe siento una emoción semejante a aquella que me embargara cuando descubrí que en la biblioteca de la UAB sí podía tener acceso directo a toooooooooooodas las misceláneas de artículos de Azorín). Y lo que yo digo: ¿qué carajo tiene que ver esa estampa de plenitud cromática, ese instante de reconciliación con el hecho de dormir --todavía-- en la estrecha litera de mis quince años (¿alguien se acuerda de lo que rumiaba Mrs. Dalloway en la habitación del ático?) , esa satisfacción balzaquiana de haber encontrado en el mundo un espacio para el propio oficio, qué tiene que ver todo eso, me pregunto, con la serie de absurdas imágenes que se han sucedido en mi existencia desde hace un mes? Pese lo que le pese al círculo valenciano de crítica postmoderna (leyendo a otro discípulo de la escuela de Facundo Tomás vuelvo a constatar que la teoría es sugestiva, pero que se estrella contra los ambiguos --e incluso no tan ambiguos-- matices de los textos), hay que reconocer que el único modo de resolver semejante promiscuidad de los hechos es concederle a la epifanía de hoy un decidido valor estético de contraste.

Compárese si no la placidez espiritual que me suscita el vacío que se ha hecho en las estanterías de mi cuarto y el desasosiego alimenticio que me provocó en cambio la última película almodovariana en que yo me encontraba a altas horas de la madrugada con la ex suegra del tipo que me llevó a su casa para escuchar Héroes del Silencio durante dos horas (propósitos menos confesables que debieran cumplirse en ese espacio de tiempo no llegaron a término manque la cama deshecha, los cariños del treintañero divorciado, su borrachera considerable --la lata de cerveza en la mano, siempre diferente y siempre la misma, se acabó convirtiendo en icono incontestable del eterno retorno-- y su mirada embebida sin consuelo en el profundo compromiso con que yo entonaba las canciones: sepa el enanito cabezón que dirige mis películas, que contra sus previsibles argumentos (esta consabida política sexual que aqueja al siglo) ejerzo ahora el inconmovible lema de no mezclar humores con quien por la mañana no quiera acordarse de cómo huelo). ¿Y qué decir del aturdimiento que me invade cuando descubro que Guillén lee sus poemas con la vocecilla reumática de una ancianita adorable? Los alumnos se ríen en clase, eso sí, y por contraste (otra vez la razón estética) yo descubro que José Agustín Goytisolo llevaba el destino inscrito en la voz, y que ciertamente, aunque la noche me haya sido propicia y a la semana siguiente el interfecto haya rehuido mi mirada con el pestañeo azorado de una damisela decimonónica (ser testigo de la debilidad de un pequeño hombre herido hará que él te otorgue un perpetuo temor de Dios) no tenía ese venero agua lo suficientemente generosa como para no temer que al alba continuara la sed igual que siempre. (En la última novela de Luis G. Martín un hombre casado descubre que la mujer de la que se ha enamorado en el curso de unas semanas se ha enredado con él por causas totalmente ajenas al deseo: es una puta contratada por su esposa, celosa patológica, para demostrar que ella tiene motivos para sospechar de él. Pues bien: digamos que a mí siempre me toca ir con la puta.)

Esta vez, no obstante, no ha habido excesivo tiempo para lamentar largamente el escandaloso estado afectivo en que se encuentra el mundo; porque después de una tarde de melancólica meditación en Cernuda (siempre habrá de quedarme el gesto de entregarme a los Poemas para un cuerpo), las imágenes del sinsentido han venido sucediéndose con el más absoluto desparpajo: S. se paraliza ante el ordenador del despacho, sin atinar a escribir cualquier cosa que se parezca a una palabra (decididamente, la ansiedad debería reconocerse entre las enfermedades laborales del becario, si alguna vez al becario se le reconociera algo semejante); a alguien se le ocurre llevar al Senado a un catedrático en Psicopatología --que por sus declaraciones debe de ser de la escuela inveterada de Vallejo-Nájera, Santiago y cierra España-- para que insulte a una buena porción de ciudadanos y los devuelva a la pesadilla culpabilizadora de la educación nacional-católica; J. ha acabado, por lo visto, su enciclopedia universal del Derecho, y ha decidido recuperar el contacto con el mundo exterior a través de un e-mail en que exhorta a sus amigos a participar en la resolución de un enigma que a todos nos trae sin cuidado (y en el que precisamente por eso me enfrasco fervorosamente); el director del Barcelona Center for Educational Abroad me comunica que mi curso de septiembre se suspende porque no hay suficientes estadounidenses interesados en Cervantes (bien que hacen: que luego te dan una beca y acabas teniendo que dar clase a los norteamericanos); I. está saliendo de la brutal fase depresiva de lo que acabó por revelarse un trastorno bipolar, y ahora solo es feliz comiendo croasanes de chocolate (el placer siempre vuelve a través de las minucias); el segundo Rubén que me encuentro en mis andanzas nocturnas (cuando yo a quien debería encontrarme es a aquel por quien no tengo la osadía de pisar la biblioteca de Latín; claro que entonces me daba otro desasosiego gastronómico) me come la oreja con el rollo de Bukowsky durante el sueño de una noche del Raval (personajes de doliente consistencia y muñecas tronchadas incluidos), y yo lo perdono porque mientras U. y yo vamos cantando Calamaro por el carrer del Carme, él espera en la puerta de su casa hasta vernos pasar, y solo entonces entra. Pero lo cierto es que mis reticencias ante la artificiosidad del nihilismo urbanita de Bukowsky (del que al parecer también mi niño de las cejas largas es admirador) quedan confirmadas al escuchar posteriormente una historia de boca de mi progenitora: cuando mi madre tenía unos catorce años y vivía en ese intermedio sevillano entre el Raval y La Mina que en los 50 era el Cerro del Águila, cada noche se juntaba con su amiga Rosario para ir a cagar al canal. Rosario, ¿vamos a cagar? Venga, vamos: ¿tiene algo que hacer la prestigiosa desesperación alcohólico-sexual de los personajes de Bukowsky frente a la espontaneidad escatológica de esas dos adolescentes en un mundo sin sanitarios? Ay, no me extraña en absoluto que haya sido mi madre la que, con un magistral sentido de la armonización estética, haya resuelto la angustiante fragmentariedad de los sucesos viniendo a poner los libros en su sitio.

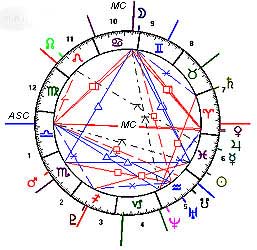

Conjunción astral

Lorena lo dice con cierta frecuencia: el universo conspira. Lo que desde luego no comparto es el inconcebible optimismo promisorio con que ella pronuncia la frase. Porque cuando las estrellas se confabulan a millones de años luz sobre mi cabeza no lo hacen con otro motivo que con el de distraer su aburrimiento de siglos a mi costa. Véase si no el peculiar horóscopo que se ha cernido sobre mi existencia en el curso de los últimos días. Y sí: no acabo de descubrir que una amiga padece un brote psicótico (bendita tarde de jueves en la que escucho atónita sus teorías matemáticas sobre la Verdad Absoluta), cuando un compañero de trabajo, decidido a dar con sus huesos en la verdad descastada de su vida, por aquello de experimentar un momento epifánico, se me cae en la calle a las 2 de la mañana y se me rompe el cráneo. Entre llamadas a unas y otras familias --la hermana de ese compañero se las apaña para ponerme al día sobre la intimidad del tal con notable desparpajo y en tan solo diez minutos (ya no me siento tan sola en mi calidad de indiscreta declarada)--, entre informes de médicos varios, entre ires y venires, desde Manaus llegan noticias de la tormenta tropical que se ha desatado en el ánimo de Gurb, a quien ni los niños exultantes ante la expectativa de que su vecina europea les saque una foto, ni la posibilidad de contemplar la lejana playa de Ponta Negra tras cruzar el desconocido laberinto urbano, ni tan siquiera la certeza de cobrar 1300 mensuales le compensan de la soledad sufrida durante la compra de un frigorífico. Efectivamente: en estos tiempos todos los filos del abismo se encuentran al borde de una taza, y a menudo una lavadora o un sello en un papel dan la medida de la desolación. Yo no sé si el universo conspira o no; pero de lo que sí puedo dar fe --reflexiono sobre ello de vuelta casa por Gran Via, entre estudiantes de Matemáticas y agentes de seguros-- es de que el efecto mariposa se cumple indefectiblemente: un incremento en la producción de lisozima en las glándulas oculares de un ser humano que reside a miles de kilómetros de Barcelona provoca que en la Ciudad Condal una especialista en flores de Bach tenga que interrumpir su baño de esencias para atender la consulta de una hippy de pro venida a otros menesteres, y aun así acumuladora vitalicia de terapias a la que le ha confiado sus penas y sus nervios la becaria de un departamento universitario que esa mañana ha olvidado hacer unas fotocopias. Del aumento químico al descenso burocrático, el caso es que con objeto de no provocar más alteraciones en el transcurso natural de la existencia propia y ajena, Gurb decide que las noticias sobre su persona ya no van a llegar de Brasil, y se vuelve con los amigos en un vuelo donde conoce a un argentino muy salao. Entretanto mi amiga me informa de que ciertamente ella posee un gen cervantino, y que de las pastillas que la psiquiatra le ha recetado, la primera y la última, vive Dios. Yo escucho atentamente sus afirmaciones sobre la extraña casualidad de que en este año coincidan el centenario del Quijote, la celebración del final del Holocausto, el aniversario de la primera publicación de Einstein y un rebrote de la beatlemanía --el universo conspira, recordadlo--, y mientras ella se queda en casa elaborando un plan geométrico para instaurar la paz mundial, yo tengo que acabar de una buena vez y sin muchas ganas ni mucho acierto mi relato para Luisa. Pero el alivio que siento al ponerle punto final y pensar que, ahora sí, voy a entregar todo el tiempo disponible a la tesis --adiós a la dispersión mental, adiós a la molesta fragmentación de objetivos--, ese alivio, digo, se desvanece cual pérsida cuando un nuevo incidente --la gripe de mi director de tesis, para más señas-- se interpone entre mi frágil disciplina y yo. Es infalible: se trate de las pruebas de un libro que ya corregido acabará por no editarse, de una habilitación de cátedra que me obliga a dar las clases del ausente, o de una hecatombe vírica que escoge mis intestinos para tener lugar (aparte las ineludibles disbauxes sentimentales que me asaltan cada tanto), cada vez que se abre ante mi mesa un tiempo propicio al trabajo llega a ocuparlo cualquier tarea cuyas iniciales dimensiones insignificantes acaban por adquirir la magnitud de una tragicomedia (nunca habría imaginado que unificar el uso de las mayúsculas de un libro pudiera suscitar tanto conflicto ortográfico). Y sí: el universo conspira. Hasta tal punto que este domingo conozco a un tipo guapísimo que me tacha de intolerante y de falta de juicio crítico por causa tan justificada como la de oponerme a la postura que insiste en remover la propia mierda y que erige ese gesto en estandarte de la autenticidad. Como opino que el dolor siempre duele (que se lo pregunten al del cráneo roto) y que la vinculación de la genialidad al sufrimiento es un mito de la modernidad literaria que ha causado estragos y ha producido toda una estirpe de pseudomalditos aferrados gratuitamente a su pose --siempre es útil y elegante absolver la propia mezquindad rezando el Padrenuestro del talento excepcional--, como afirmo que la propuesta vital de Horacio Oliveira está obsoleta --y negada dentro mismo de Rayuela-- desde que Roberto Bolaño mostrara la sordidez moral que también habita en la vida bohemia, como critico que al bien se le niegue la complejidad y la hondura que se le atribuye al mal (cuando precisamente lo más fácil tras el estrago es reproducir el estrago y extenderlo), como no me creo sus disertaciones sobre la lucidez extraordinaria de los seres torturados, como hago todo eso y además lo hago en un tono indignado que me hace quedar como una energúmena malhablada --siempre me pierde la vehemencia--, este niño de cejas larguísimas me compara con Isabel la Católica, y si lo dejo seguir por ese camino, seguro que con Torquemada (yo que creía que mi natural obsesivo y emocionalmente dependiente me acercaba sin duda a Juana la Loca). Y en fin: en tanto que procuro deshacerme del dejo de culpabilidad que me queda tras haber armado semejante discusión cenando en casa de unos amigos --yo y mi enfermiza necesidad de aprobación ajena--, Noemí me apura para que acabe de leer La voz cantante (ah niño-pollo convertido en catedrático de Historia del arte en lucha contra el Diablo) y el módulo de Psicopedagogía del CAP amenaza con acaparar mi atención durante los días que tarde en redactar el balance del curso que nos ha pedido la profesora correspondiente. Ignoro cuál es la estrellita del carajo que me ha metido en esta incesante carrera de obstáculos; pero si algo hay que reconocerle es que trabaja a conciencia, la muy.

Lorena lo dice con cierta frecuencia: el universo conspira. Lo que desde luego no comparto es el inconcebible optimismo promisorio con que ella pronuncia la frase. Porque cuando las estrellas se confabulan a millones de años luz sobre mi cabeza no lo hacen con otro motivo que con el de distraer su aburrimiento de siglos a mi costa. Véase si no el peculiar horóscopo que se ha cernido sobre mi existencia en el curso de los últimos días. Y sí: no acabo de descubrir que una amiga padece un brote psicótico (bendita tarde de jueves en la que escucho atónita sus teorías matemáticas sobre la Verdad Absoluta), cuando un compañero de trabajo, decidido a dar con sus huesos en la verdad descastada de su vida, por aquello de experimentar un momento epifánico, se me cae en la calle a las 2 de la mañana y se me rompe el cráneo. Entre llamadas a unas y otras familias --la hermana de ese compañero se las apaña para ponerme al día sobre la intimidad del tal con notable desparpajo y en tan solo diez minutos (ya no me siento tan sola en mi calidad de indiscreta declarada)--, entre informes de médicos varios, entre ires y venires, desde Manaus llegan noticias de la tormenta tropical que se ha desatado en el ánimo de Gurb, a quien ni los niños exultantes ante la expectativa de que su vecina europea les saque una foto, ni la posibilidad de contemplar la lejana playa de Ponta Negra tras cruzar el desconocido laberinto urbano, ni tan siquiera la certeza de cobrar 1300 mensuales le compensan de la soledad sufrida durante la compra de un frigorífico. Efectivamente: en estos tiempos todos los filos del abismo se encuentran al borde de una taza, y a menudo una lavadora o un sello en un papel dan la medida de la desolación. Yo no sé si el universo conspira o no; pero de lo que sí puedo dar fe --reflexiono sobre ello de vuelta casa por Gran Via, entre estudiantes de Matemáticas y agentes de seguros-- es de que el efecto mariposa se cumple indefectiblemente: un incremento en la producción de lisozima en las glándulas oculares de un ser humano que reside a miles de kilómetros de Barcelona provoca que en la Ciudad Condal una especialista en flores de Bach tenga que interrumpir su baño de esencias para atender la consulta de una hippy de pro venida a otros menesteres, y aun así acumuladora vitalicia de terapias a la que le ha confiado sus penas y sus nervios la becaria de un departamento universitario que esa mañana ha olvidado hacer unas fotocopias. Del aumento químico al descenso burocrático, el caso es que con objeto de no provocar más alteraciones en el transcurso natural de la existencia propia y ajena, Gurb decide que las noticias sobre su persona ya no van a llegar de Brasil, y se vuelve con los amigos en un vuelo donde conoce a un argentino muy salao. Entretanto mi amiga me informa de que ciertamente ella posee un gen cervantino, y que de las pastillas que la psiquiatra le ha recetado, la primera y la última, vive Dios. Yo escucho atentamente sus afirmaciones sobre la extraña casualidad de que en este año coincidan el centenario del Quijote, la celebración del final del Holocausto, el aniversario de la primera publicación de Einstein y un rebrote de la beatlemanía --el universo conspira, recordadlo--, y mientras ella se queda en casa elaborando un plan geométrico para instaurar la paz mundial, yo tengo que acabar de una buena vez y sin muchas ganas ni mucho acierto mi relato para Luisa. Pero el alivio que siento al ponerle punto final y pensar que, ahora sí, voy a entregar todo el tiempo disponible a la tesis --adiós a la dispersión mental, adiós a la molesta fragmentación de objetivos--, ese alivio, digo, se desvanece cual pérsida cuando un nuevo incidente --la gripe de mi director de tesis, para más señas-- se interpone entre mi frágil disciplina y yo. Es infalible: se trate de las pruebas de un libro que ya corregido acabará por no editarse, de una habilitación de cátedra que me obliga a dar las clases del ausente, o de una hecatombe vírica que escoge mis intestinos para tener lugar (aparte las ineludibles disbauxes sentimentales que me asaltan cada tanto), cada vez que se abre ante mi mesa un tiempo propicio al trabajo llega a ocuparlo cualquier tarea cuyas iniciales dimensiones insignificantes acaban por adquirir la magnitud de una tragicomedia (nunca habría imaginado que unificar el uso de las mayúsculas de un libro pudiera suscitar tanto conflicto ortográfico). Y sí: el universo conspira. Hasta tal punto que este domingo conozco a un tipo guapísimo que me tacha de intolerante y de falta de juicio crítico por causa tan justificada como la de oponerme a la postura que insiste en remover la propia mierda y que erige ese gesto en estandarte de la autenticidad. Como opino que el dolor siempre duele (que se lo pregunten al del cráneo roto) y que la vinculación de la genialidad al sufrimiento es un mito de la modernidad literaria que ha causado estragos y ha producido toda una estirpe de pseudomalditos aferrados gratuitamente a su pose --siempre es útil y elegante absolver la propia mezquindad rezando el Padrenuestro del talento excepcional--, como afirmo que la propuesta vital de Horacio Oliveira está obsoleta --y negada dentro mismo de Rayuela-- desde que Roberto Bolaño mostrara la sordidez moral que también habita en la vida bohemia, como critico que al bien se le niegue la complejidad y la hondura que se le atribuye al mal (cuando precisamente lo más fácil tras el estrago es reproducir el estrago y extenderlo), como no me creo sus disertaciones sobre la lucidez extraordinaria de los seres torturados, como hago todo eso y además lo hago en un tono indignado que me hace quedar como una energúmena malhablada --siempre me pierde la vehemencia--, este niño de cejas larguísimas me compara con Isabel la Católica, y si lo dejo seguir por ese camino, seguro que con Torquemada (yo que creía que mi natural obsesivo y emocionalmente dependiente me acercaba sin duda a Juana la Loca). Y en fin: en tanto que procuro deshacerme del dejo de culpabilidad que me queda tras haber armado semejante discusión cenando en casa de unos amigos --yo y mi enfermiza necesidad de aprobación ajena--, Noemí me apura para que acabe de leer La voz cantante (ah niño-pollo convertido en catedrático de Historia del arte en lucha contra el Diablo) y el módulo de Psicopedagogía del CAP amenaza con acaparar mi atención durante los días que tarde en redactar el balance del curso que nos ha pedido la profesora correspondiente. Ignoro cuál es la estrellita del carajo que me ha metido en esta incesante carrera de obstáculos; pero si algo hay que reconocerle es que trabaja a conciencia, la muy. Menos mal que la poesía de Cernuda.

Menos mal que la banda sonora de Amelie.

De otro modo, ¿quién se las arregla para afrontar este concienzudo sabotaje cósmico?

Fúmbo

De acuerdísimo con Forges: ¡ella es muchísimo más guapa que él!

De acuerdísimo con Forges: ¡ella es muchísimo más guapa que él!